こんにちは、ハンター(@ajihuntofficial)です。

夏本番ですね。夏のアジングと言えば豆アジが中心ですので、皆さんも繊細な“ジグ単”の釣りが中心ではないでしょうか。

ただこの時期、アジ以外の魚の活性が上がる(回ってくる)エリアも少なくないはず。

そうなってくると、ジグ単のセッティングでは力不足だったり、せっかくフッキングしても釣り上げることができなかったという経験をお持ちの諸兄姉も多いと思います。

この時期はハンターさんも毎年マゴチが掛かっておるのう。

わたし自身、荷物は少なく行きたい主義なのですが、どうしてもタックルを2本持ち込みたくなるのがこの時期。

ただ、タックルが増えても2本同時に使うということにはならないのがルアー釣りの悲しいところ…。

ロッドを地面に置く行為は良いことなんて1つもありませんし、すぐ近くに立てかけられる場所があるところも少ないでしょう。立てかけたとしても不意の風や不注意で倒してしまっては傷や破損の原因となりますし…。

そこで活躍してくれるのがロッドスタンドです。加えて、それぞれのタックルをその場でセッティングし直すための小道具が入れられるシステムボックスもあると快適です。

今回はわたしが使用しているロッドスタンド付きシステムボックスをご紹介していきたいと思います。

早速始めていきましょう。

ロッドスタンドの必要性

リードでも書きましたが、複数のタックルを準備する際の一番のデメリットは、使用していないロッドの取り扱いであることは間違いないでしょう。

今年発売されたハイエンドリールなどは約10万円!

わたしがそのような高級リールを使うことはまずありませんが、それでも自分の道具は大切に扱いたいものです。

釣り場にもよりますが、ロッドスタンドがあることでロッド・リールの傷や破損、盗難などのリスクを下げることができるでしょう。

大好きな魚釣りに行って悲しい気持ちになることほど切ないものはないからのう。

なお、2本のタックルを持ち込む場合は2本分のロッドスタンドを、3本のロッドを持ち込む場合は3本分のロッドスタンドを用意しましょう。

2本持ち込む場合、1本は使用するので待機させることだけを考えればロッドスタンドは1つでよいのですが、釣り場まで移動(持ち込む)際に、1本はスタンドに差して、1本は手に持ってというのは面倒(大変)ですよ。

システムボックスの必要性

わたし自身、ほとんどの場合システムボックスを持ち歩くようなアジングはしていません。

おいおい!出オチで必要ねぇって言ってるじゃねえか!

システムボックスを持ち歩く最大のメリットは、釣り場に持ち込める小道具の多さでしょう。

タックルを2本持ち込む場合、同じセッティングを持ち込む方はほぼいらっしゃらないでしょうから、それぞれのタックル分小道具が必要になります。

小道具はバッグに入れて持ち歩いているという方もいるでしょうが、複数のタックル分となるとどうしてもかさ張って身動きがとりづらくなったり、目的の小道具がすぐに取り出せなくなったりしますよね。

ハンターさんも普段はバッグ派じゃからな。

しゃがんだ時にワームのパックが飛び出す時もよくあるのう。

また、前述のロッドスタンドも別に用意するとなると、さらに道具が増えてしまいます。

システムボックスと一体型であれば2つの問題を一気に解決できますね。

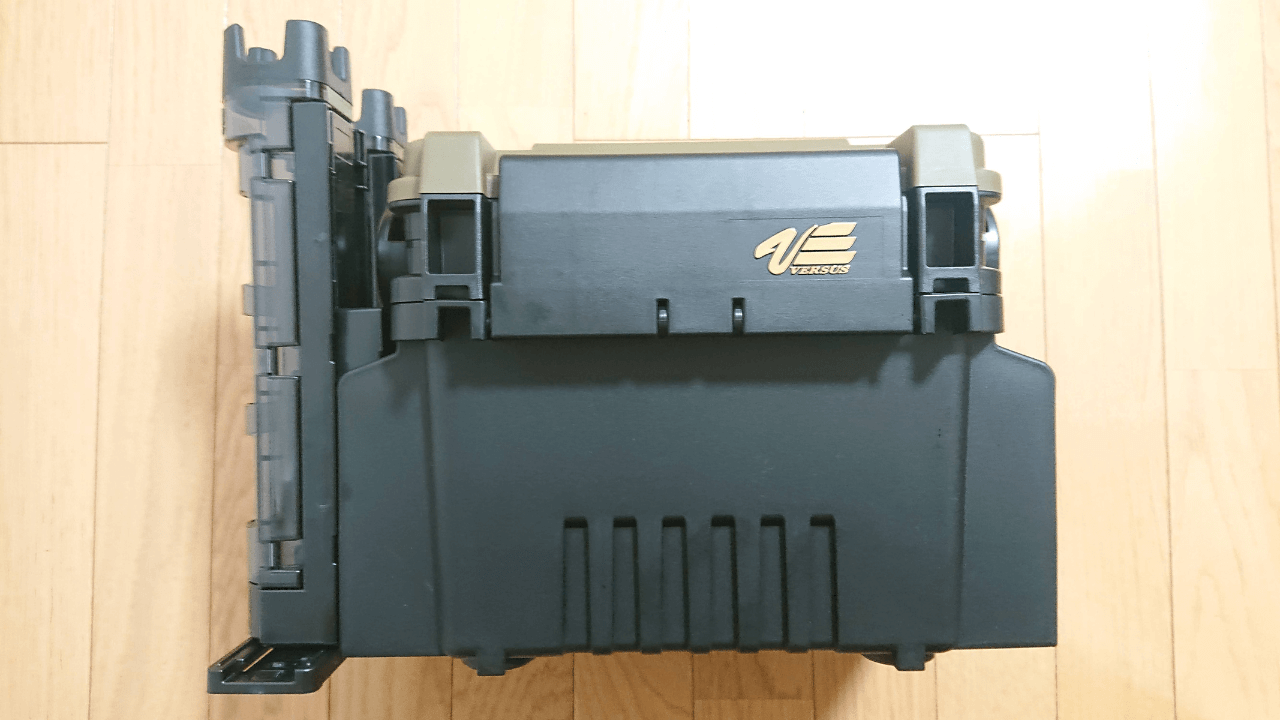

VS-7055Nの紹介

出来ればコンパクトに釣行したいので、カスタム性が高く、小型のボックスをチョイスしました。

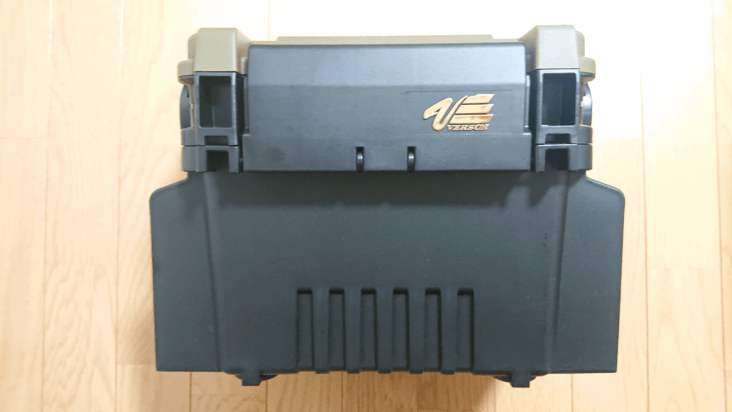

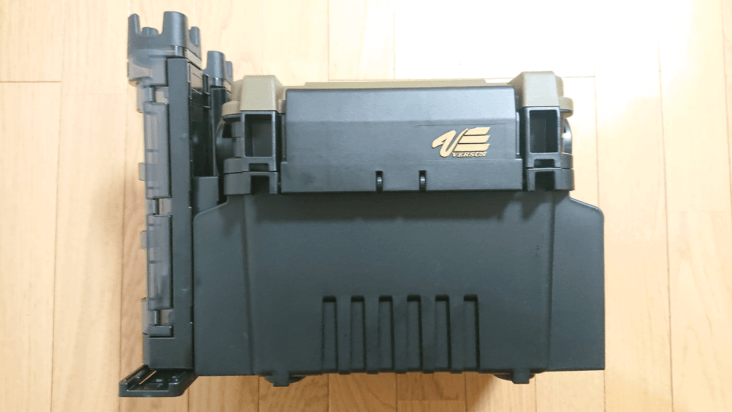

外観

見た目は蓋がモスグリーンで、本体がブラックというツートンカラーです。

色合いに関しては個人差がありますので一概には言えませんが、タフさとワイルド感があり、まさにアウトドアギアっていう組み合わせです。

ちなみに1つ前のシリーズは、全体がブラックで引き締まったカラーでした。

- 高さ1:23.3cm(地面から蓋まで)

- 高さ2:32.3cm(地面から持ち手の最高点まで)

- 横幅:31.3cm(一番幅のある部分)

- 奥行:23.1cm(一番幅のある部分)

- 重さ:1.4kg

空の状態ですがプラスチック製品ですのである程度の重さはあります。

もちろん、女性でも片手で持てる重さです。掌に乗っけるとこんな感じ。

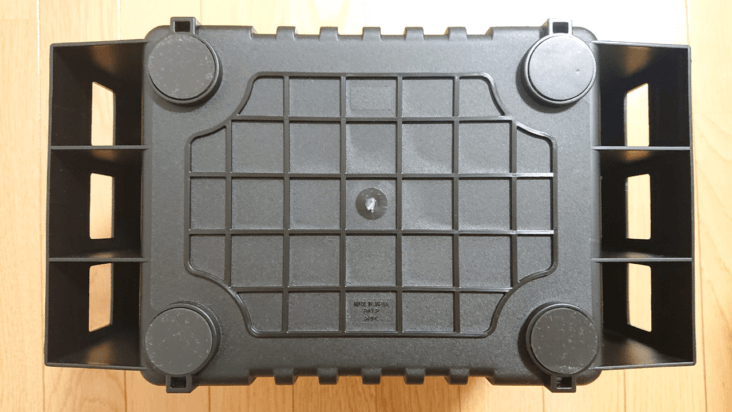

底部には付属のすべり止めを張り付ける丸い枠があります。付属のすべり止め自体も両面テープが付いているため、取り付けも簡単です。

このすべり止めですが、わが家のフローリングには吸い付くような吸着力を見せてくれました。

長期間置きっぱなしにしたことが無いので分かりませんが、素材(ニスなど)によってはしっかりくっついてしまう可能性もあるかもしれません。

ちなみにわが家はマット(足ふきマット)を敷いて、その上に置いています。

外で使うものですから、そのまま置くと汚れますしね。

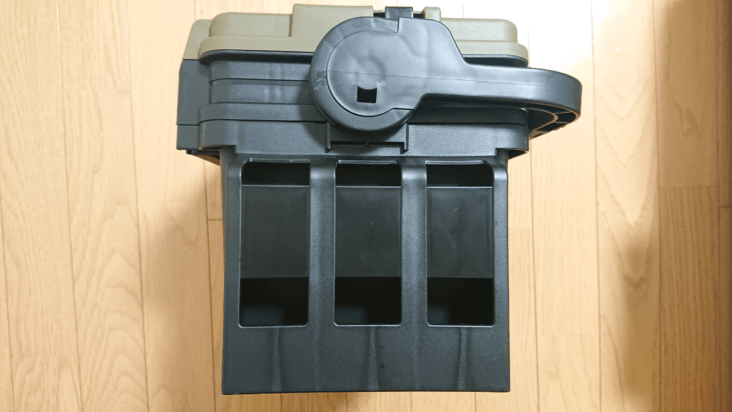

収納スペース(下段)

本体横のロックを外すと簡単に開く下段のボックス。

メインの収納場所になるため、幅も深さも十分です。

間仕切り板も1枚付属していますので、2つの空間に区切ることも可能です。

- 深さ1:15cm(底部から実際に物が入る容器部分の上部まで)

- 深さ2:15.8cm(底部から淵まで)

- 横幅1:22cm(底側)

- 横幅2:23cm(淵側)

- 奥行1:17cm(底側)

- 奥行2:18.3cm(淵側)

- 淵幅:8mm(実際に物が入る容器部分と周囲を取り巻くの淵の高さと幅)

- 間仕切り幅

内側側面から1つ目まで:6.9cm

内側側面から2つ目まで:9cm

内側側面から3つ目まで:11.1cm

内側側面から4つ目まで:13.2cm

内側側面から5つ目まで:15.3cm

実際に物が入る容器部分の上に若干の出っ張り(淵)があり、蓋(上段のボックス)とかみ合うようになっています。

雨や海水の侵入を抑えるためなのでしょうかね。

実際に小型のワームケースとジグヘッドケースを入れてみるとこんな感じ。

システムボックスの持ち手部分を固定して立てることで、蓋部分がちょっとした作業台になります。

5段階の調整が可能なスリットが用意されています。間仕切り板をうまく組み合わせれば、使用頻度の少ない細々としたものや、ある程度の大きさの小道具類まで、すっきりと、しかも固定して収納できます。

ヘッドライトや小さめのバッグ、時期にもよりますが、おにぎりなどの非常食も余裕で飲み込めます。

※保温・保冷機能はありませんので、食べ物の持ち運びには注意しましょう。

収納スペース(上段)

蓋部分のプラスチックの“ベロ”を起こすことで、ワンタッチで開閉できるようになっている収納スペースの上段部分。

もちろん、片手で開閉可能です。

浅底トレーですので小物入れといった感じ。

間仕切り板も4枚付属していますので、小物のサイズに合わせて小スペースを作ることが可能で、とても便利。

ただし、中央部を2つに間仕切る壁はトレー部と一体成型です。調整(取り外し)できませんので注意が必要です。

- 深さ:3.5cm(トレー底から淵まで)

- 横幅:12.4cm×2か所(中央の間仕切りは取り外し不可)

- 奥行:20cm

- 間仕切り幅

内側側面から1つ目まで:4.4cm

内側側面から2つ目まで:7.2cm

内側側面から3つ目まで:10.0cm

内側側面から4つ目まで:12.8cm

内側側面から5つ目まで:15.6cm

上に被さる蓋の内側にも1.4cmほどの高さがあるため、トレーの深さと合わせると4.9cmくらいまでは入れることができそうです。

ただし、トレー自体の深さは3.5cmですので、あまり詰め込み過ぎると蓋を開けた際に雪崩れるかもしれませんね。

トレー中央部は動かせませんが、5段階の調整が可能なスリットが用意されています。間仕切り板をうまく組み合わせれば、小さなパッケージの小物も収納スペース下段同様、すっきりと、しかも固定して収納できます。

蓋部

モスグリーンの外蓋です。

内側には補強の跡が見えますが、このモデルに関しては椅子として座ることはできないようです。

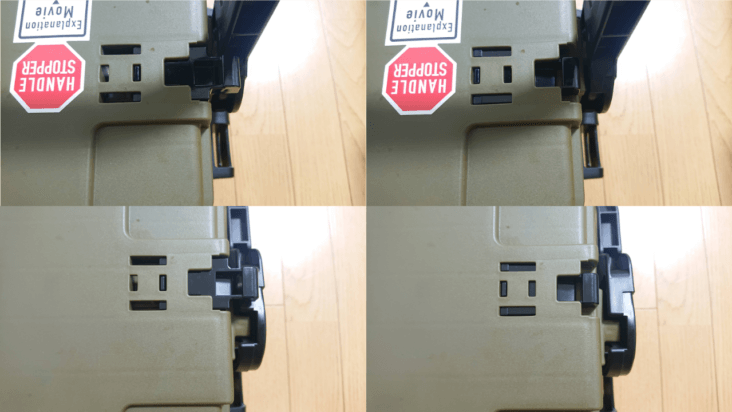

「外観」の欄でも書いていますが、『ツートンカラーが嫌だ!』『ブラック一色がクール!』という方は前モデルを選択することもできますが、今回のモデルの最大の特徴であるハンドルストッパー機能を体験したいのであれば選択の余地はありません。

このハンドルストッパー機能ですが、システムボックス単体で使用する場合はそれほど必要性を感じません。

ハンドルストッパーはシステムボックスにカスタムパーツ、特に重心が傾くようなパーツ(ロッドスタンドやペットボトルホルダーなど)を取り付けた際に、システムボックスを傾けずに持ち運ぶことできるという便利機能です。

蓋の上部左右1つずつ、合計2つ付いています。

ハンドルストッパーを使用の際は2つともロックすることが推奨されています。

また、持ち手を起こすことにより、上段に簡易ロックがかかる簡易ロックシステムも装備されていますので、うっかりシステムボックスをひっくり返してしまうというような失敗が防止できるようになっています。

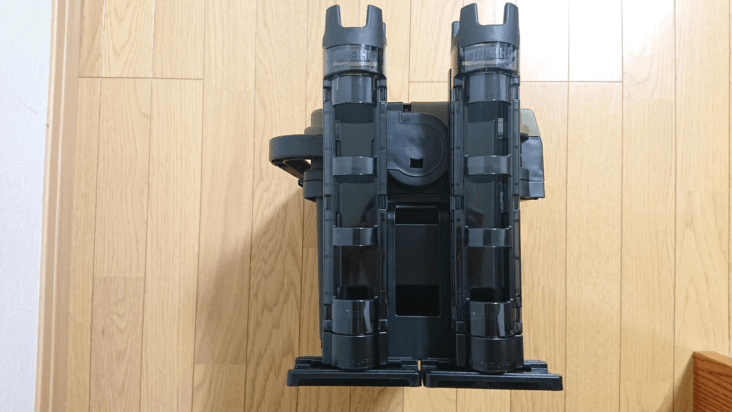

BM-250 Lightの紹介

システムボックスと同じメーカーのロッドスタンドです。

互換性がありますので、取り付けで失敗することはありません。

外観

わたしが使用しているものはブラックカラーですが、他にも色違いでブルーとレッドがあります。

- 高さ:28.3cm

- 横幅:5.4cm

- 奥行:5.3cm

- 先端のエラストマー樹脂部の切込み

深さ:1.9cm

横幅:2.0cm(正面)、2.1cm(側面とシステムボックス側) - スタンド穴の内径

横幅:3.5cm

奥行:3.6cm - フットレスト幅10.0cm

アジングロッドであれば、ほとんどの物が挿入できるだけの穴径があります。

もし、ライトショアジギングロッドなどを持ち込む予定であれば、お手持ちのロッド径を確認して購入する必要があるでしょう。

※ロッドスタンド自体もサイズ違いの大きめの物があります。

装着の際はフックを掛けるだけの簡単装着ですので、ビス止めや工具は必要ありません。

購入の前には、念のため対応している商品を確認しておきましょうね。

BM-9000、BM-7000、BM-5000、VS-7090N、VS-7080N、VS-7070N、VS-7055N、

VS-7080、VS-7070、VS-7055、サイドポケット BM-120

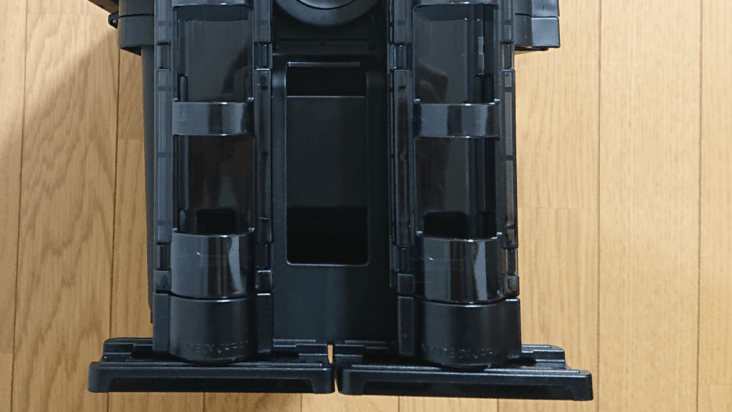

台座となるフットレストには、噛み合わせの突起があり、右側・中央部・左側の3か所に寄せて装着することが可能です。装着する商品や組み合わせるその他のアタッチメントに合わせてポジションを決められます。

わたしの場合、システムボックスの側面に3か所あるソケットの両端に装着して使用しています。この場合、フットレストの固定は中央部にするとちょうど良い感じになります。

また、スタンド本体の溝にスタンドカバーのフックを差し込んで完成するのですが、この噛み合わせを変えることでスタンドの高さを3段階調整可能です。

長めのロッドでもしっかり固定してくれるでしょう。

システムボックス・ロッドスタンドのまとめ

今回はわたしが使用しているシステムボックスとロッドスタンドを紹介してきました。

複数のタックルを持ち込もうと思ている方にはおススメです。

少々かさ張りますが、トラブルレスで快適な釣りができるはずです。

この記事が皆さんの良い釣果につながると幸いです。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。

コメント